Bewahrung

- Stollen weiter freilegen, sichern und überwachen

- Bodendenkmal erhalten

- Koordination mit Eigentümern/ Behörden

Wir bewahren und erforschen das historische Eisenbergwerk „Wolfskuhle“

Die „Wolfskuhle“ ist ein altes Bergwerk in Remscheid Reinshagen. Schon vor über 500 Jahren wurde hier Eisen-Erz abgebaut, wobei die tatsächlichen Anfänge der Bergbautätigkeit im Dunkeln liegen – noch.

Die Bezeichnung „Wolfskuhle“, als Name für ein Bergwerk ist untypisch. Er deutet auf eine volksmundliche Herkunft hin und damit in eine Zeit, deutlich vor einem strukturierten und organisierten Bergbauwesen.

Etymologisch bezeichnet der Begriff Kuhle (auch Kaule) eine kleinräumige Eintiefung (Mulde) im Gelände, wie sie z. B. bei der Gewinnung von Lehm entstand (Lehmkuhle). Wolfskuhle wiederum ist eine Fangmethode für Wölfe, bei der das Tier in eine fallenartig abgedeckte, ebensolche Grube (Mulde) gelockt wurde. Unabhängig ob in den hier im Gelände befindlichen Kuhlen tatsächlich einmal Wölfe gejagt wurden, handelt es sich doch um ein sogenanntes Pingenfeld, so werden die Spuren eines oberflächennahen Bergbaus bezeichnet.

Welche Rolle die „Wolfskuhle“ bei der Entstehung der hiesigen Region gespielt hat und ob das Bergische Städtedreieck (Remscheid, Solingen, Wuppertal und Wermelskirchen) hier seine „Eisenwurzeln“ hat, erforschen wir – Glückauf.

Hier in der Region Bergisches Land sind Erzlagerstätten oft schmale, längliche Strukturen im Untergrund, sogenannte Erzgänge. Der Bereich wo sie an die Tagesoberfläche treten, wird Ausbiss genannt. Die Menschen fanden hier das begehrte Erz und begannen es im Tagebau abzubauen. Wann diese ersten Aktivitäten stattfanden ist unbekannt, sind diese doch zusätzlich durch jüngere Phasen auch überprägt. Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum beabsichtigt mittels einer archäologischen Sondagegrabung dieser Frage nachzugehen

In Anlehnung an den regional typischen Ausspruch: „im Bergischen kommt man mit Regenschirm auf die Welt“, muss man hier sagen: …wer im Bergischen ein Loch gräbt, steht spätestens nach 5 m im Wasser.

Immer tiefer folgten die Bergleute den oft steil stehenden Lagerstätten, wobei der Aufwand mit zunehmender Tiefe – nachvollziebar – immer größer wurde. Man legte erste Schächte und Strecken an, wobei man davon ausgehen kann, dass das beständig zufließende Wasser in den immer tieferen Gruben, den eigentlichen Erzabbau zunehmend erschwert haben wird. Mittels Eimern und Ledersäcken musste das Wasser (24/7) an die Oberfläche transportiert werden, waren doch technische Lösungen wie Pumpen oder ähnliche Wasserhebevorrichtungen, noch in den frühesten Anfängen ihrer Entwicklung.

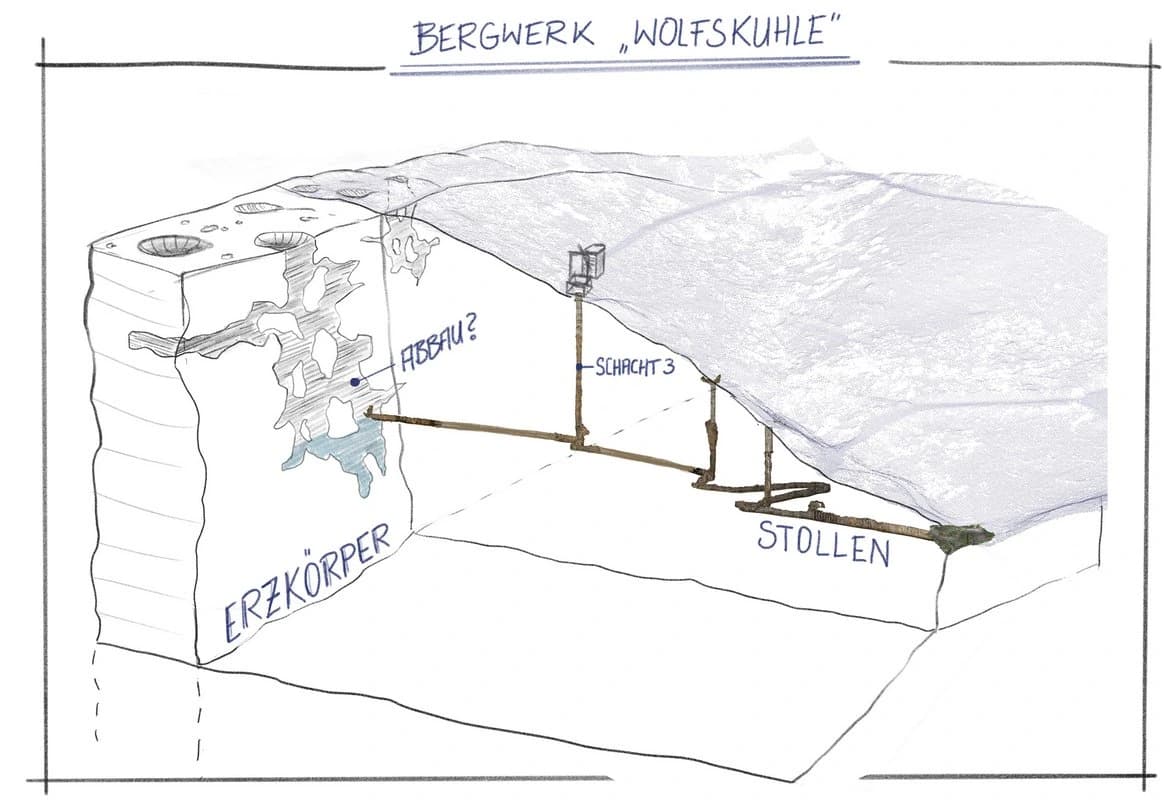

Immer tiefer mussten die Bergleute dem Erz in die Tiefe folgen, sodass auch technische Hilfsmittel zur Wasserhebung zunehmend an ihre Grenzen stießen. Diesem Umstand geschuldet ging man dazu über, einen (horizontalen) Stollen von der Talseite her, bis zur Lagerstätte vorzutreiben, durch den das in dem darüber befindlichen Bergwerk anfallende Wasser dann mit natürlichem Gefälle abfließen konnte. Eine Bergordnung von1530 für unsere Region greift die Problematik auf, dass derlei (zeit-) aufwändige Stollenvortriebe (die keine Erze lieferten), Rechtssicherheit auf Anteile aus dem Abbau bekamen. Wir gehen also davon aus, dass spätestens um 1530 der 260 m lange „Wolfskuhler Stollen“ als Wasserlösungsstollen (Erbstollen) in den Hang getrieben wurde – vollständig in sogenannter Schlägel Eisen Arbeit.

Die derzeit früheste Quelle stammt von 1598 und berichtet, das Erz aus der Wolfskuhle zum gut 1 km entfernten Altenhammer (Eschbachtal) transportiert und verhüttet wurde. Damit zählt es (neben dem benachbarten Eichenhöfer Bergwerk) zu den ältesten urkundlich belegten Bergwerken Remscheids.

Nach intensiver Ausbeutung im 16. Jahrhundert erlahmte der Bergbau infolge kriegerischer und wirtschaftlicher Umbrüche. Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) brachte den meisten Erzgruben (nicht nur) im Bergischen Land eine Zwangspause.

Mitten im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) führten akuter Rohstoffmangel und die Förderung durch Kurfürst Karl Theodor zur Reaktivierung alter Erzlager. 1758 nahmen die Kaufleute Jacob Grothaus und Peter Busch die Reinshagener Gruben Wolfskuhle (und das benachbarte Bergwerk Eichenhof) wieder in Betrieb und bauten Stollen und Schächte aus. Es wird von 4–5 Fuß mächtigen Adern aus Brauneisenstein und Stahlstein berichtet, die „schon in früherer Zeit“ abgebaut worden waren.

Eine 1765 eingesetzte Bergkommission bestätigte „einen ziemlichen Vorrat an Eisenstein auf drei Halden“ sowie begründete Hoffnung auf Rentabilität; Kriegsunruhen, logistische Probleme und persönliche Schicksalsschläge (u.a. der Tod Buschs) ließen die Arbeiten ins Stocken geraten.

Hinzu kamen rechtliche und finanzielle Hürden: 1765 erstritten die Gebrüder Hasenclever eine Entschädigung von 800 Reichstalern. Spätestens Ende der 1760er wurden die Arbeiten in der Wolfskuhle eingestellt.

In den 1850er/60er Jahren kam es zu einem kurzen Boom mit über 20 Mutungen und Verleihungen in der Region. 1853 sicherte sich Schubeius aus Sprockhövel Rechte am Bergwerk Wolfskuhle und Eichenhof; Remscheider Bürger gründeten eine Bergbaugesellschaft, zeitweise mit rund 40 Gewerken. Dennoch blieben die Unternehmungen bei Versuchsarbeiten stehen; in der Wolfskuhle kam es offenbar zu keiner nennenswerten Wiederinbetriebnahme.

Um 1867 war der Stollen den Ingenieuren der nahegelegenen neuen Bahnlinie bekannt, wurde aber nicht geöffnet. Gegen Ende des Jahrhunderts erkannte man die zu geringe Erzqualität für die aktuellen Anforderungen, sowie den vergleichsweise hohen Aufwand für den Abbau.

(Eisen-) Erze für die Hütten und Hämmer in den Tälern des Bergischen Städtedreiecks, kamen nun zunehmend aus dem Siegerland („Eisenstraße“).

Nach 1867 verfielen die Mundlöcher, die Stollen gerieten in Vergessenheit. Der Hauptförderschacht des benachbarten Eichenhöfer Bergwerks stürzte im Winter 1926/27 ein und rief damit die bereits in Vergessenheit geratene Bergbaugeschichte in das Bewusstsein der Remscheider zurück. 1935 beschrieb Wilhelm Engels im Reinshagener Wald mehrere Pingen und eine große Halde mit Eisensteinbrocken sowie den versumpften Mundlochbereich des Eichenhöfer St. Jakobs Stollens, von der Wolfskuhle ist gar keine Rede mehr.

Die Anlage wurde als Bodendenkmal unter Schutz gestellt.

2003 lokalisierte der Remscheider Bauingenieur Axel Ritscher anhand alter Karten und Geländeformen das verschüttete Mundloch auf dem Familiengrundstück oberhalb von Tyrol und legte es mit einem Bagger frei. Am 29.05.2003 um 18:05 betrat er als erster seit fast 250 Jahren wieder den Stollen – ein verfallener, teils gefluteter Hohlraum, der umfangreicher Sicherung bedurfte.

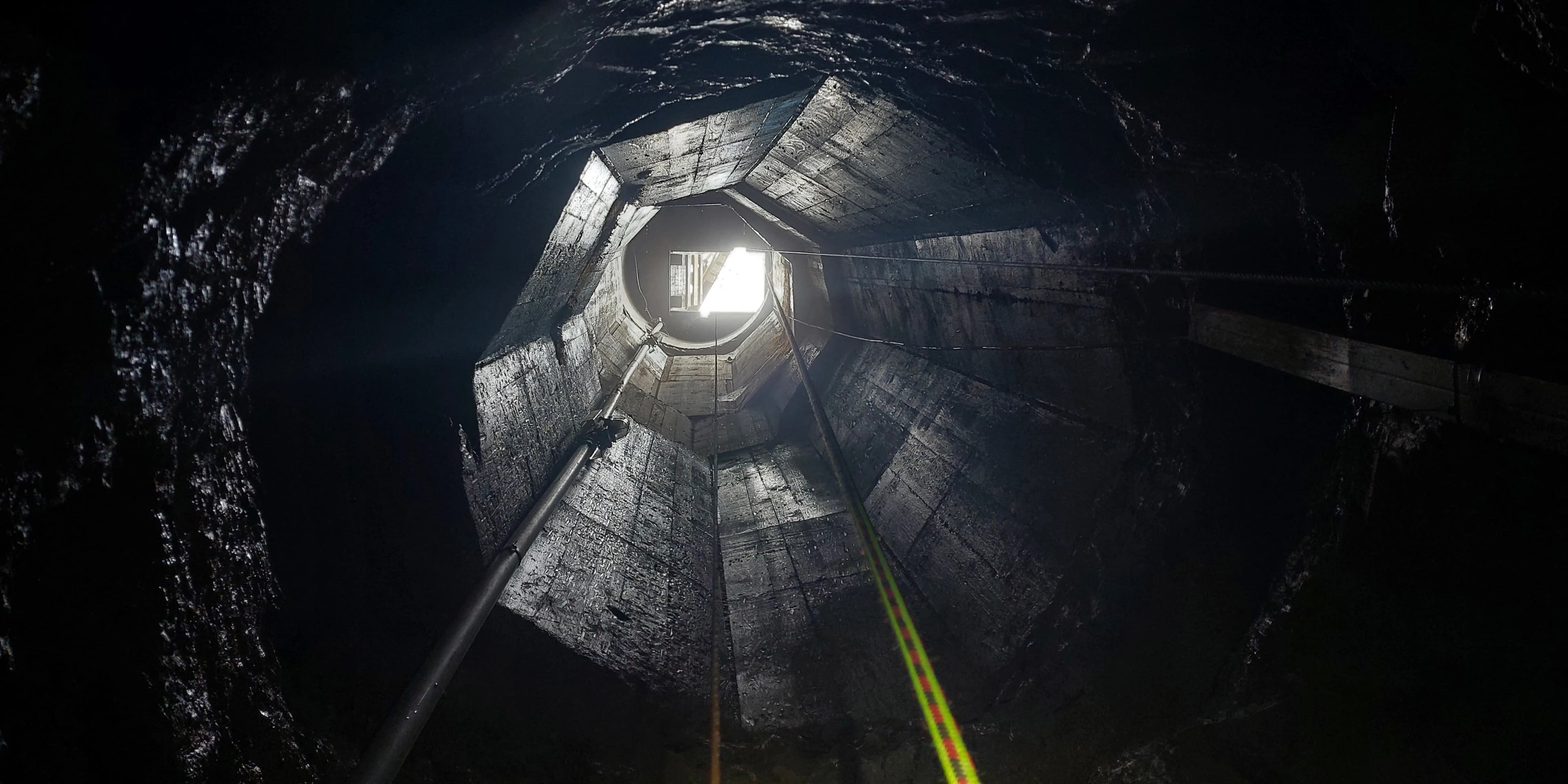

Abschnitt für Abschnitt räumte Ritscher Verstürze, baute das Mundloch mit Stahlträgern und Spritzbeton sowie brüchige Partien mit Ziegeln aus und installierte eine elektrische Grubenbeleuchtung. Das verfüllte Lichtloch 1 (18 m) wurde beräumt und bis 2012 waren rund 150 m Stollen wieder begehbar. Es folgte die Freilegung und Sicherung von Lichtloch 3 (35 m) und danach von Lichtloch 2 (22 m). Über die Schächte und das Mundloch findet heute – je nach Jahreszeit einziehend oder ausziehend – eine natürliche Bewetterung (Belüftung) statt.

Auf Initiative der Bergbehörde (Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und Energie NRW) vermisst das Deutsche Bergbau Museum Bochum die zugänglichen Grubenräume. Polygonzüge mit Tachymeter sowie Lotungen in allen 3 Schächten (Lichtlöchern) wurden durch Hängezeug- (Kompass) Messungen ergänzt, wenn der Stollenquerschnitt zu klein wurde. Die Anbindung an das übertägige Vermessungsnetz erfolgte via Differential GPS mit einer Genauigkeit von 2–3 cm.

Parallel entstand mittels Photogrammetrie (ca. 10.000 Fotos, Structure from Motion) ein georeferenziertes 3D Modell in höchster Auflösung. Es zeigt nicht nur die exakte Geometrie aller Hohlräume, sondern auch die Textur der geschlägelten Wände in Fotoqualität hin bis zu dem großen Verbruch am Ende des 260 m langen Stollens. Dahinter liegen die seit rund 250 Jahren unbefahrenen Abbaukammern und warten auf ihre (Wieder-) Entdeckung.

Es handelt sich bei dem Stollen um einen Wasserlösungsstollen, der nach gut 260 m die Lagerstätte in rund 55 m Tiefe erreicht. Das oberhalb dieses Niveaus im Bergwerk anfallende Grubenwasser, konnte darüber mit natürlichem Gefälle zum Lobachtal hin abgeleitet werden. Die Querschnitte wechseln zwischen engen Passagen (0,6 m breit und 1,4 m hoch) und maximal 1 m Breite und 4 m Höhe. Der befahrbare Teil endet derzeit an einem mächtigen Verbruch am Übergang zum Gangbereich (Lagerstätte), was auf eine nahezu senkrecht stehende Erzlagerstätte schließen lässt. Die Vermessung und 3D-Dokumentation der zugänglichen Teile des Bergwerks Wolfskuhle erfolgte im Sommer 2023, in Kooperation mit der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW (ehemals Landes Oberbergamt Dortmund). Sie bilden die Grundlage für alle zukünftigen Sicherungs und Forschungsarbeiten.

Der Plan zeigt den Verlauf des 260m langen Entwässerungsstollens mit Mundloch, Lichtlöchern und dem Pingenfeld, in Bezug zur Tagesoberfläche. Drei Tagesschächte/Lichtlöcher sorgten während der Bauphase für ausreichende Belüftung und wurden nach erfolgreicher Anbindung an das Bergwerk, wieder verfüllt. Lichtloch 1 ist 18 m tief und seitlich neben der Stollenröhre niedergebracht, Lichtloch 2 ist 22 m und Lichtloch 3 35 m tief und treffen die Stollenachse. Der Stollenverlauf zwischen Lichtloch 1 und Lichtloch 2 ist extrem außergewöhnlich: statt 35 m Stollenstrecke (direkter Abstand der Lichtlöcher), wurden hier sage und schreibe 76 m aufgefahren. Bei einer geschätzten Vortriebsleistung von 5 cm pro Tag, entspräche das einer Verlängerung der Bauzeit um rund 3 Jahre.

Geologisch liegt dieses Eisenerzvorkommen im devonischen Schiefergebirge des Bergischen Landes, im sogenannten „Remscheider Sattel“. Erzminerale sind Brauneisenstein (Limonit) und historisch sogenannter Stahlstein (Spateisenstein/Siderit). Überlieferungen nennen „Meter mächtige Eisensteingänge von guter Qualität“, diese liegen aber im Bereich des eigentlichen Bergwerks und sind noch nicht (wieder) zugänglich.

Technisch repräsentiert die Anlage einen typischen Wasserlösungsstollen (auch Erbstollen genannt) des 16. Jahrhunderts, der in Schlägel-Eisenarbeit aufgefahren wurde. Bohrlöcher, wie sie für Sprengarbeiten notwendig sind und ab ca. 1650 im Bergbau Anwendung fanden, existieren nicht. Der Stollenverlauf ist dabei teilweise so „haarsträubend“, dass die Erbauer vermutlich einen Markscheider (Vermesser) hinzuzogen, der mit diesem, in den Fels gemeißelten “ X“ etwas markiert hat.

Reste hölzernen Ausbaus mussten im Zuge der Freilegung durch Stahl und Mauerwerk ersetzt werden; das Mundloch (Eingang) schützt heute ein 20 m langes Stahlbetongewölbe.

Der „Wolfskuhler Stollen e.V.“ entstand 2004 aus der privaten Initiative von Axel Ritscher, der den verschütteten Stollen 2003 wiederfand und seither fachgerecht aufwältigte. Der Verein koordiniert in Abstimmung mit den Behörden die Sicherung, Pflege und montanarchäologische Dokumentation des Bodendenkmals.

Ziel ist der dauerhafte Erhalt, die wissenschaftliche Erforschung und eine zeitgemäße, attraktive Vermittlung dieses außergewöhnlichen Zeugnisses der bergischen Geschichte.

Gerne nehmen wir Unterstützung an, sowohl Geld-, als auch Sachspenden, gegen Spendenquittung. Wir bedanken uns ausdrücklich für die Unterstützung durch

Der Verein lebt vom Engagement vieler Hände. Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende.